【本報訊】近期,女童遭遇性侵犯的話題再次刺痛公眾神經。不少人呼籲,要讓更多孩子接受性教育,懂得保護自己。近日,大陸新京報選擇北京東城、西城、朝陽、丰台、石景山、海淀、大興、通州、昌平、密雲10個區,抽取轄區內從幼兒園到高中共27所學校,諮詢其性教育課程開展情況。

●北京大興行知學校,一名同學在看小學生性教育教材。

調查顯示,專門開設性教育課程的學校僅有2所。不過,更多學校將性別意識、生理衛生健康等內容融合進生物課、生理課、心理課、班會等課程中。

一些學校生理衛生課涉及性教育

27所學校中,2所學校專門開設了針對青春期學生的性教育課程,包括北京市八一學校和丰台區第五小學。

北京市八一學校老師介紹,學校在初二年級專門開設一門選修課,講解生理衛生保健和心理健康知識。不過,該課程只有30個名額。

丰台區第五小學則在五、六年級設置青春期教育課,男女生分開授課。此外,學校還會邀請校外專家講座,課程安排不具有規律性。

此外,有12所學校表示,雖未專設課程,但曾經或正在開設的課程涉及性別意識、生殖發育、性侵防護等內容。

一些學校的生理衛生課、德育課、健康課等涉及性教育內容,包括北大附小石景山學校、景山學校遠洋分校、十一學校龍樾實驗中學、中關村一小、朝陽區凱兒寶寶幼兒園、第十四中學、密雲水庫中學、清華附中上地小學、北京市實驗學校幼兒園、昌平區第一中學、傑思幼兒園、哈佛搖籃幼兒園。

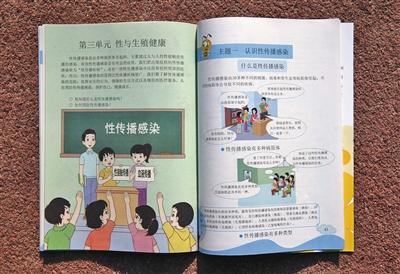

●北師大兒童性教育課題組負責人劉文利教授主編的小學生性教育教材。

幼兒園以性別意識及安全防護教育為主

調查發現,北京一些幼兒園的教學過程中,已融入了性教育相關內容。同時,幼兒園、小學以性別意識和安全防護教育為主;中學生以生殖發育和生理健康指導為主。這些科目的授課形式也比考試科目更加多樣。

北京市實驗學校幼兒園、大興區新世紀貝兒幼兒園、傑思幼兒園、朝陽區凱兒寶寶幼兒園的老師均表示,由於孩子年齡小,接受能力有限,老師主要以做遊戲、讀繪本等形式教授相關知識,在日常課堂中融入性別意識和安全教育的內容。比如,告訴孩子不要跟陌生人走,男生女生之間存在差別、身體隱私的地方不能讓別人碰等。

金頂街幼兒園李老師介紹,根據教委要求,老師會結合教材講解小朋友是怎麼來的。“比如我們有春、夏、秋、冬四個季節的課程內容,那麼春天是萬物生長的季節,老師們就會給孩子們介紹生命的孕育,秋天是收穫的季節,可能就會穿插生命成長的內容。”

中關村一小的性教育課程設置也按照年級進行區分。學校老師介紹,目前一到四年級的“融合課程”包含了生理髮育相關內容,由班主任通過繪本形式授課。五、六年級則開設了生理衛生課,每學期一課時,組織學生統一到報告廳,聽醫生、業內專家講解生理健康知識。清華附中上地小學通過模型、圖片、視頻等形式講解身體結構。北京市八一學校面向初二開設生理衛生校本選修課,通過講座加遊戲的形式開設。

生物、心理課老師和校醫成授課主力

誰來講授性教育方面知識?記者調查發現,很少有學校聘請專業老師教授。中關村一小和密雲水庫中學每學期舉辦一次講座,邀請醫生或專家講解心理生理健康問題。北京大學附屬小學石景山學校曾在五年級開設心理衛生課程,但專職授課老師調走後,課程便被取消。

授課老師方面,生物老師是“主力”,除了景山學校遠洋分校、第十五中學、一零一中學表示會在生物課上提到性教育內容外,北京市八一學校的青春生理選修課同樣由生物課老師任教。此外,第十四中學、昌平區第一中學、清華附中上地小學由專職心理老師教授性教育;金頂街幼兒園、景山學校遠洋分校小學部由校醫講解生理衛生知識。中關村一小一到四年級校本課由班主任授課。

值得一提的是,有學校針對老師舉辦過性教育相關講座。首都師範大學附屬麗澤中學曾邀請預防校園欺凌和性侵害專家向老師授課,幫助老師發現學生可能存在的問題,並掌握解決方法。丰台第六幼兒園則邀請派出所民警,向老師和小朋友講解安全防護手段。

■ 延展/過去4年大陸平均每天發生約8起兒童性侵案

最高法此前公佈的一組數據顯示,2015年至2018年11月,全國法院共審結猥褻兒童罪案件11519件。記者粗略計算,平均每天至少發生8起兒童性侵事件。

我國兒童遭遇性侵的總數遠不止於此。據犯罪心理學專家、中國人民公安大學教授王大偉估算,性侵害案件,尤其是針對中小學生的性侵害,其“隱案比例”在1:7。也就是說,每發生7起兒童性侵事件,只有1起會進入司法程序。

“性侵兒童案件具有隱蔽性,兒童在沒有接受性教育等內容培訓時,可能意識不到自己受到了侵害,部分兒童被性侵後也不會表現出特別明顯的異常,導致監護人很難發現”,中國少年兒童文化藝術基金會女童保護基金管委會委員徐豪認為,在很多家長認識中,被性侵是難堪的事,乾脆選擇隱瞞或私了。此外,證據意識不足、社會環境影響等也是兒童性侵案能否進入司法程序的影響因素。

2013年9月,女童保護基金開始在全國各地學校開展防性侵安全講座,截至今年5月底,線下授課學生達303萬人次,家長53萬人次。

女童保護基金2017年調查顯示,49.96%的城市兒童和55.17%的農村兒童未接受過防性侵教育。雖然這一數據仍不容樂觀,但較2016年已經有了很大改善。

■ 對話/性教育能有效防範兒童遭遇性侵

前段時間,網絡平台上,一個名為“北師大兒童性教育”的微博賬號持續發布“如何預防和避免兒童受到性侵”的文章。賬號的認證信息為北京師範大學兒童性教育課題組,文章作者劉文利是該課題組負責人,同時也是聯合國教科文組織2008年《國際性教育技術指導綱要》顧問中唯一的亞洲專家。

2007年起,劉文利帶領團隊在北京大興行知學校開展兒童性教育實驗探索,相繼出版《珍愛生命-小學生性健康教育讀本》(全12冊)。這是全世界第一套依據聯合國教科文組織《國際性教育技術指導綱要》研發的,基於學校課程的性教育材料。

“相關監測結果顯示,系統的性教育能有效防範兒童遭遇性侵,但只在性侵兒童事件發生後才注意到兒童性教育的重要性,實在讓人痛心。”接受新京報記者專訪時,劉文利不斷重複這句話。

談教育/與公益機構合作服務農村留守兒童

新京報:目前兒童性教育試點學校開展情況如何?

劉文利:2007年,我們開始在北京聯繫學校、開設教學試點。大興行知學校是第一所確認合作的學校,到2017年試點學校增加到了18所。原先,我們的試點都在民辦打工子弟學校開展,隨著這類學校合併精簡,試點學校縮減到了目前的11所。目前還有北京市朝陽區芳草地國際學校等公立學校、一土學校等國際學校與我們合作開展性教育教學和研究。

放眼全國,目前有十幾家公益機構與我們開展合作,為農村地區學校的留守兒童服務。主要方式是機構招募志願者,由我們提供專業支持。

新京報:課程以什麼形式開展?

劉文利:在試點學校中,性教育課以校本課程的形式固定在課表中。國際上有研究表明,每學年至少12個課時、連續多年的性教育課程,能達到明顯效果。所以,我們與試點學校協商,每學期安排6個課時,每學年12個課時。

不同年級學生接受的性教育內容有所不同。因此我們第一年試點從一年級開始,隨著孩子們年級升高,不同年級的課程內容也一步步開發編制。每冊讀本出版都至少經過三輪教學實驗,直到2017年,涵蓋1-6年級12冊讀本全部出版完成。

已有研究表明,參與式教學在性教育當中效果明顯。因此從第一個試點學校開始,我們就培訓老師在性教育中使用參與式教學方法,如頭腦風暴、角色扮演、故事分享、小組討論、小調查等,增強與孩子們的交流互動。

新京報:性教育課能幫助孩子免遭性侵害嗎?

劉文利:已有研究表明,接受過性教育的孩子相對來說更加安全。性教育能推遲第一次發生性交行為的時間、減少性伴侶、增加使用安全套機率、降低性傳播感染的風險,能在性行為方面做出更加負責任的決定。

我們鼓勵引導孩子認識自己的身體、知道自己從哪裡來、能說出生殖器官的科學名稱、了解自己的情緒和身體感受、懂得保護身體隱私部位、表達自我意願和權利。現實中,性侵實施者往往是具有一定“權威”的成年人,孩子麵臨侵犯時,懂得反抗“權威”是避免遭受性侵害的重要因素。

我們要求老師講課中,講到生殖器官時,必須使用科學名稱,如陰莖、陰道、陰囊等,不用俗稱和代詞,要傳遞給孩子的觀念是,這些器官跟其他器官一樣是人體的一部分,值得尊重和愛護。

談爭議/性話題是可以公開討論的

新京報:什麼時候開展性教育最合適?

劉文利:實際上,從孩子出生起,父母對孩子的性教育就開始了。父母對性的態度,會反映在與孩子的日常生活互動中。我建議,當孩子問出有關性的問題時,父母可以正式開啟性教育旅程,鼓勵孩子形成自己對性的看法。父母必須意識到,如果孩子關於性的問題不能從父母那裡得到正確解答,那他們一定會從其他途徑獲取信息,他們通過什麼途徑、獲得了哪些信息、這些信息會對他們產生什麼影響?父母若不關注這些,反而是更大的隱患。

我們主張在青春期發育前的兩年,就盡量把青春期將發生的生理和心理變化知識教給孩子。比如,我們在小學三年級講“青春期來了”,告訴孩子青春期來臨人的身體和心理會發生什麼變化,出現月經和遺精應該怎麼做,認識到這件事是自然的,引導他們以積極美好的心態迎接青春期到來。

性教育要做在先,不能等問題發生或者已經對孩子造成傷害時再彌補。

新京報:很多家長對於性教育還存在疑慮,你怎麼看?

劉文利:有家長認為,孩子沒必要這麼小接受性教育。出現這樣的觀點正是源於對性教育的不了解。其實,性教育是客觀地告訴孩子,性是什麼,讓孩子了解性的意義,也讓孩子知道性潛在的危險。通過在學校課堂上學習性知識,讓學生意識到,性並非不可提及,可以在課堂上與老師討論,與同學討論,是可以公開討論的一個話題。

性侵事件遠比我們看到的多。孩子被打,爸爸媽媽一定會想方設法解決,甚至公開曝光,但孩子遭性侵時,不論父母還是校方卻都不願意讓事情被更多人知道,甚至私下解決,最終犧牲的是孩子。

新京報:除了防範性侵風險,性教育還有什麼作用?

劉文利:長期以來,公眾對於性教育的認識僅停留在性交話題,認為性教育就是講生孩子那點事兒。但其實我們的讀本內容十分廣泛。小學一至六年級,每個年級都有6個相同的單元,分別為家庭與朋友、生活與技能、性別與權利、身體發育、性與健康行為、性與生殖健康。

有些主題,會從一年級一直講到六年級,內容不斷深化,形成一個比較紮實的系統。比如在講家庭關係時,一年級講熱愛家庭,二年級講家庭是愛的港灣,三年級就會講到結婚、離婚(很多孩子生長在單親或離異家庭),四年級講家庭成員的責任,五年級講消除歧視,六年級便是認識婚姻(包括我國婚姻法相關規定)以及如何養育子女,讓孩子認識到家庭的責任。

談未來/推動性教育進入基礎教育課程體系

新京報:接受過性教育的孩子會有什麼變化?

劉文利:我們每年都會訪談行知學校的學生。兩週前,我們跟幾位接受性教育課程的六年級孩子聊了聊。我們問,現在有些成年人覺得小學生不應該學性教育,不應該直白地講生殖器官名稱,你怎麼看?孩子回答,“如果連生殖器官的科學詞彙都不能說,那我們的醫學要怎麼發展和進步呀?科學知識為什麼不能說呢,成年人沒接受過性教育不知道,但不能不讓我們學習啊。”我們欣然發現,接受過系統性教育的孩子,已經開始挑戰成年人了。

一個上了六年性教育課的女孩對我們說,比她大三歲的朋友來月經了特別焦慮。她就告訴朋友,月經是正常現象,應該怎麼應對。女孩特別自豪,儘管年齡比朋友小,但她學習的知識可以幫到對方。

我們已經發表的一項研究顯示,經過一年12個課時的系統學習後,兒童性健康知識得分提高,在結婚與離婚,寬容、接納與尊重,認識自我與他人,學習協商,性別角色,電腦、網絡與成長6個主題上的得分均比教育前有所提高,對青春期的身體發育、青春期性心理、生命週期與性、傳染病的認識與預防等知識的了解也有所增加。

新京報:對於我國性教育的未來,你有何展望?

劉文利:2014年起,我們每年都會通過兩會提案向政府建言獻策,倡導把性教育納入基礎教育課程體系。此外,我們也注重加大性教育宣傳和普及,開設了微信、微博,組建新媒體運營團隊,不斷澄清兒童性教育的各種誤區,同時解答網友疑問。

比較遺憾的是,從我們性教育實驗學校畢業的學生,到中學後,就不再繼續接受性教育了。這樣的結果是,學生學習性教育是斷裂的。我特別希望,從幼兒園到高中,孩子能係統地完成性教育課。現在,我們正在初中進行試驗,教學材料也已初步編制,計劃未來五年,完成到高中階段的所有性教育課程。

孩子們每天都要從環境中接受各種信息和刺激。性教育要利用好學校的陣地,學校正規渠道提供的信息更加系統、科學、有結構性,一定好過在性方面“自學成才”。性是一個人能夠感知到自己存在的標誌之一,人們對性的探索熱情向來很高,如果執意抹殺、阻礙,人很難樹立自尊自信,也難接納和滿意自己的身體和人際關係,進而難以與人建立親密關係。

希望中國大陸的每一個孩子,都能在基礎教育階段接受系統的性教育,這對於青少年健康以及國家發展都具有重要意義。