台灣專家學者楊開煌指出:習近平解決台灣問題的辦法是將互動式的和平統一轉變為主動式和平統一。兩者差異在於,如果互動式和平統一是視和平為邁向統一的途徑,同時將談判視為統一的主要手段;而主動式和平統一則展現“能和”、“用和”的自信心,不論台獨政權如何挑釁,中共“有充分的信心和足夠的能力,牢牢把握正確方向,堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程”。而習的目信心,來自於他所倡議的“心靈契合”統一觀,這個“統一觀”具體包括了以下四個方面構築的基礎:一是兩岸和平統一的物質基礎;二是兩岸和平統一的社會基礎;三是兩岸和平統一的心理基礎;四是兩岸和平統一的國際基礎。

壹、互動式和平統一的衰退

自1979年中共“全國人大常委會”發表告台灣同胞書、倡議兩岸“和平統一”以來,兩岸關係跌盪起伏、風風雨雨,不過中共堅持國家“和平統一”的目標一直沒有改變。從理論來看此一目標本身應包含了“統一”與“和平”兩個部分,兩者相較“國家完全統一”具有絕對性和無可取代性,而以“和平”衹是完成“統一”的“第一手段”。正因為“和平”衹有工具意義,具有可調整性,1984年鄧小平說:“如果不能和平解決,衹有用武力解決,這對各方都是不利的〔1〕。”之後他又更清楚地說:“我們堅持謀求用和平方式解決台灣問題,但是始終沒有放棄非和平方式的可能性,我們不能作這樣的承諾。如果台灣當局永遠不跟我們談判,怎麼辦?難道要放棄國家統一?絕不輕易使用武力”,“但不排除使用武力,我們要記住這一點,我們的下一代要記住這一點,這是一種戰略考量〔2〕。”1985年他特別對李光耀說“蔣經國不在了,台灣出現獨立怎麼辦,我們怎麼能承諾不使用武力?”〔3〕其實鄧小平講了三種“統一方式”:使用和平、不能放棄使用非和平和不輕易使用武力。而江澤民在剛剛就任的記者會上也說:“不作這樣承諾,是針對外國干涉勢力和分裂主義分子的。”〔4〕這就是說“統一”是唯一責任,沒有妥協的餘地。迄今四十年間,此一信念,歷經了鄧小平、江澤民、胡錦濤到當今的習近平四位總書記,而歷久彌堅,從未動搖,衹有表現“和平統一”的方法、手段和內容會隨著時代和環境的變化,而有所調整。

從和平統一方法來看,最明確的調整就是2005年的“反分裂國家法”,在鄧小平時代,特別是80年、90年,中共領導人在涉台問題上,提及和平統一時,總還是不忘記鄧的“不放棄說”,到了“反分裂法”在中共人大最高票通過之後,“統一”方法出現了兩個明確的改變:

一是增加法律手段,在此前“統一”是中共的國策,故而衹有政策手段和行政手段;其隨意性比較大,領導人的個人意志表現也較重要;法律手段就一定的程序性和民意性,相對而言,方法的穩定性也強烈得多。

二是反分裂和促統一在法律的定性上明確區分,“反分裂國家法”第五條明言:“國家以最大的誠意,盡最大的努力,實現和平統一。”所以國家必須“采取下列措施”包括了第六條、第七條,這是法律明文,不是政治號召。

三是統一與反分裂的手段有了明確的區分,由於法律的名稱是“反分裂國家法”,所以該法的第一條開宗明義就說“為了反對和遏制‘台獨’分裂勢力分裂國家,促進祖國和平統一”;第八條則說“‘台獨’分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實,或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變,或者和平統一的可能性完全喪失,國家得採取非和平方式及其他必要措施,捍衛國家主權和領土完整。”〔5〕所以“非和平方式及其他必要措施”是針對分裂國家的行為,當然在第一條也提及“促進祖國和平統一”,但法律的宗旨來看是反分裂導致的“祖國和平統一”,法理的推論如果沒有被認定分裂的行徑,自然就依法不能使用“非和平方式及其他必要措施”,換言之,此法的制定反而明確了“武力反獨,和平促統”的穩定性。

反分裂國家法的時代,胡錦濤採取“擴大交流,讓利台灣”的方法,特別在2008年中期,國民黨執政之後,兩岸之間,透過復委託的機制啓動正式協商,雙方也簽訂了制度化的交流協議,兩岸關係也因此逐步進入相向、正面發展的階段。

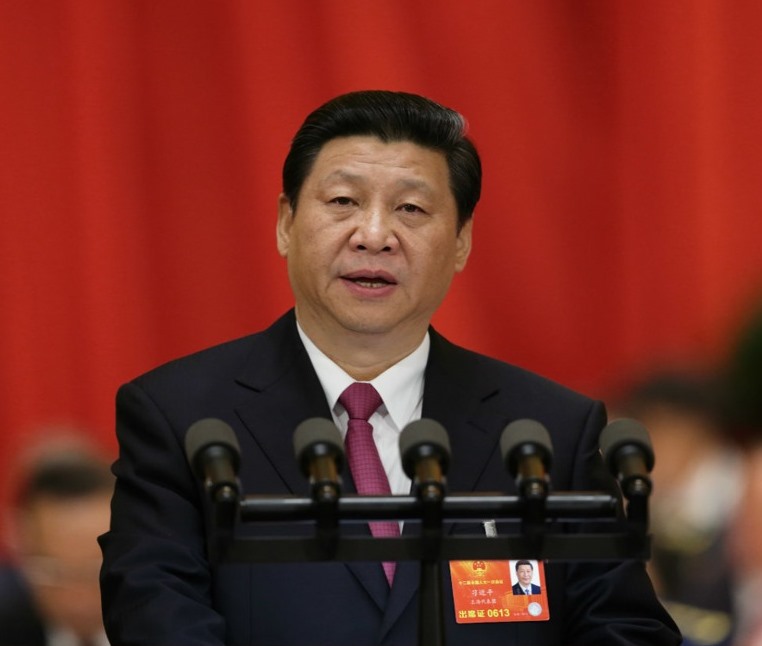

習近平上台後,兩岸關係更進入官方性質的互動,這可以說是兩岸關係發展的關鍵性一步,先是兩岸事務的負責人在國際場所的見面,並以官銜並稱,之後,兩岸的官方正式在兩岸進行協商,特別是兩岸領導人的第三地見面協商,更將兩岸關係推至和平發展的最高點。順此路徑兩岸關係就完全可以“由經入政,由易而難”,逐步解決雙方的政治難題,為兩岸關係的長久和平,邁向統一,尋找到可行的路徑和模式,然而國民黨在島內的慘敗,為中國的和平統一增添了障礙,甚至使得兩岸關係從兩岸共促統一,倒退回強力反獨,兩岸協商完全中止;不過隨著中國的快速崛起,民進黨的再次掌權對北京的對台政策而言雖然是一種挑釁,然而它的影響主要在於國家和平統一的表現手段,而非和平統一的方向和進程。

再從和平統一的表現手段來看,在鄧小平時代他所提出的和平統一,就是以“談判”方式表現,最早在全國人大常委會的告台灣同胞書中說:“我們認為首先應當通過中華人民共和國政府和台灣當局之間的商談結束這種軍事對峙狀態,以便為雙方的任何一種範圍的交往接觸創造必要的前提和安全的環境。”〔6〕之後是在葉九條修正提出“我們建議舉行中國共產黨和中國國民黨兩黨平等會談,實行第三次合作,共同完成祖國統一大業。”〔7〕鄧小平也在1983年說“我們建議舉行兩黨平等會談,實行第三次合作,……但萬萬不可讓外國插手,那樣衹能意味著中國還未獨立,後患無窮”〔8〕。在鄧小平看來,“兩黨平等會談”的建議,他是很寄望蔣經國的,1981年他特別說:“台灣當局總是講凡是搞統一、合作,都是他們倒霉、吃虧,共產黨佔便宜,這不符合歷史事實。……歷史事實是對彼此都帶來很大好處,主要是給民族、給人民帶來好處。”〔9〕其後“和談”作為一種推動和平統一的手段,就沒有改變過。江澤民時代亦復如此,1990年江澤民說,通過和談實現祖國統一是我們黨多年來的一貫主張〔10〕。1991年他又呼籲“兩党應本著對國家民族負責的態度,派出代表進行直接接觸商談”〔11〕。從1991年兩岸分別成立了“財團法人海峽交流基金會”(台灣方面,簡稱“海基會”)與“海峽兩岸關係協會”(大陸方面,簡稱“海協會”)已經開始進行經濟性、事務性、功能性、民間性的協商,1992年更確立了兩岸同屬一中原則的“九二共識”,作為兩岸談判的政治原則,但這並不是政治議題的談判,1992年10月中國共產黨第十四次全國代表大會的報告中,江澤民再呼籲說:“在一個中國的前提下,什麼問題都可以談,包括就兩岸正式談判的方式同台灣方面進行討論,找到雙方都認為合適的辦法。”〔12〕當然最有代表性的就是1995年的“江八點”,他在第三點建議:“在此,我再次鄭重建議舉行這項談判,並且提議,作為第一步,雙方可先就‘在一個中國的原則下,正式結束兩岸敵對狀態’進行談判,並達成協議。在此基礎上,共同承擔義務,維護中國的主權和領土完整,並對今後兩岸關係的發展進行規劃。至於政治談判的名義、地點、方式等問題,衹要早日進行平等協商,總可找出雙方都可以接受的解決辦法。”

之後兩岸關係急轉直下,李登輝的台獨陰謀逐步敗露,兩岸兩會的談判都難以為繼,遑論政治性談判的開啓。換言之,從鄧小平到江澤民雖然都希望兩岸邁入政治性談判,以便和平解決台灣問題,然而,事與願違,未見成果。

胡錦濤時代,面對民進黨在台灣第一次掌權,一開始就不承認兩岸同屬一中原則的“九二共識”,兩岸關係頓失接觸的政治基礎,兩岸兩會的談判衹能中止,當然更不會期待兩岸的政治談判。然而,2005年中國國民黨的主席連戰,反而應胡錦濤總書記之邀,以主席的身份率團登陸,開創國共兩黨敵對半世紀之後的再接觸,這是60年來國共兩黨主要領導人首次會談,具有重大的歷史和現實意義。“胡連會”可以說轟動一時,胡錦濤與連戰於2005年4月29日在北京舉行會談,會談後,胡錦濤與連戰共同發佈了“兩岸和平發展共同願景”,提出兩黨共同體認到:“堅持‘九二共識’,反對‘台獨’,謀求台海和平穩定,促進兩岸關係發展,維護兩岸同胞利益,是兩黨的共同主張;……”雖然當時中國國民黨在台灣沒有執政的優勢,然而“胡連會”所提出的“九二共識”、“和平發展”確實成為兩岸關係主流趨勢;因此,“胡連會”可以說是兩岸之間的第一場卓有成果的政治談判。從而為2008年中國國民黨再執政後,兩岸關係的快速的發展奠定重要政治基礎。因此,2008年底胡錦濤在他為告台灣同胞書發表三十週年的講話中明確提出,“對於台灣同外國開展民間性經濟文化往來的前景,可以視需要進一步協商。對於台灣參與國際組織活動問題,在不造成‘兩個中國’、‘一中一台’的前提下,可以通過兩岸務實協商作出合情合理安排。”“我們再次呼籲,在一個中國原則的基礎上,協商正式結束兩岸敵對狀態,達成和平協議,構建兩岸關係和平發展框架。”〔13〕

然而,經歷40年分離的反共教育,又遭受台獨分子近廿年掌權(1988~2008)的反中、仇中教育下的一般台灣民眾,反而對快速的兩岸關係發展感到擔憂,加上霸權主義和軍國主義的蠱惑,中國國民黨主導下的兩岸關係,反而引發了台灣人民深深的疑慮;然而最關鍵的因素,還在於此時台灣執政者馬英九衹是保守型的領導者,八年的時間仍然衹是實現兩岸三通、經貿往來,在兩岸涉關和平的政治議題、安全軍事議題上幾乎亳無建樹。所以兩岸關係在形式上有政治接觸,事實上,兩岸之間的政治互信沒有增加。

如今看來,比照當前及可遇見未來的台灣政局發展,加上霸權主義的美國對中國崛起的敵視,我們作出以下的判斷:以談判為手段的“互動式促進和平統一”的設想,過去是波折不斷,未來也是機會渺茫,故而有許多人直覺認定,應該是以非和平手段,甚至大力倡導以武力手段解決台灣問題的時候到了;然而一方面是反分裂法的規範,一方面是台灣問題在中國崛起的大局中,與最初的改革開放相比,特別是九十年代初期相比,其實質的重要性是不斷下降。換言之,如今的台灣在中國崛起、民族復興的大趨勢下,所能發生的作用,已經大大下降,解決此一問題若無法掌控其走向,本身對中國的和平崛起就是一大諷刺。目前台灣問題對北京而言,應該是和平未到最後關頭、不應輕言放棄和平的階段。而所謂的“和平未到最後關頭”,不是對台灣的執政者有任何妄想,而是北京的和平統一的能量尚未完全釋放。

貳、主動式和平統一的作為

習近平在會見連戰時說到“我們有充分的信心和足夠的能力,牢牢把握正確方向,堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。”〔14〕這就清清楚楚地告知台灣,在兩岸關係中大陸方面才是自變項,台灣衹是依變項,同時也清清楚楚地宣佈堅定不移推動以“祖國和平統一”為導向的“兩岸關係和平發展”。正由於北京有“信心和能力”,所以掌握了主動性,和平統一是對各方有利、對未來有利的政策,所以習近平毫不猶豫地繼續堅持。關鍵是如何作為,才能達成目的呢?個人以為習的做法有兩個方面是不同以往的:一是改變對“國家統一”內容的要求;二是將“國家統一”的新內容和對台工作的群眾路線相結合。

一、“統一觀”的內容微調

在鄧小平時代他所提出的統一的內容就是“一國兩制”,鄧小平用了最通俗的話說:“一國兩制的方式,你不吃掉我,我不吃掉你,這不很好嗎?”〔15〕他甚至把“一國兩制”這個和平統一的方案,明明白白地說“我們的底全部亮出來了”〔16〕。簡言之,鄧小平內心所想的“統一觀”,是以“國家的形式統一”為主,其他可以不變。

江澤民說“我們曾經多次建議雙方就‘正式結束兩岸敵對狀態,逐步實現和平統一’進行談判。……並達成協議。在此基礎上,共同承擔義務,維護中國的主權和領土完整。”〔17〕從國家統一的角度看,江澤民的“統一觀”是以“兩岸政權關係的調整”為國家統一的第一步,然後是比鄧小平所說的“國家的形式統一”更具體的是“共同承擔義務,維護中國的主權和領土完整”。

胡錦濤說“1949年以來,大陸和台灣儘管尚未統一,但不是中國領土和主權的分裂,而是上個世紀40年代中後期中國內戰遺留並延續的政治對立,這沒有改變大陸和台灣同屬一個中國的事實。兩岸復歸統一,不是主權和領土再造,而是結束政治對立。……我們再次呼籲,在一個中國原則的基礎上,協商正式結束兩岸敵對狀態,達成和平協議,構建兩岸關係和平發展框架。”〔18〕胡強調了“中國的國家主權並未分裂”,所以“復歸統一”所指“不是主權和領土再造,而是結束政治對立”,如何“結束政治對立”,胡建議“達成和平協議,構建兩岸關係和平發展框架”,而江澤民所強調的“共同承擔義務”,到了胡的時代已經不再提及了。

到了習近平談“統一”時,除了“胡六點”所說之外,習近平說“我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一,更重要的是兩岸同胞的心靈契合。”應該說這是“統一觀”的重大轉變:習近平最早提出“心靈契合”說,是2013年對吳伯雄說的。吳伯雄事後在受訪時說,尤其習近平講了一句話,很有禪意,他所希望的統一不是形式上的統一,而是兩岸人民心靈的契合,心與心能夠完全互相接受,心連心,“我覺得這句話讓我很感動”。〔19〕之後“心靈契合”一詞就不斷出現在習近平相關的講話之中。次(2014)年在兩會及今(2018)年四會連戰時,都提到“實現心靈契合”,而直接將“心靈契合”與“國家統一”連接起來,是他在會見“台灣和平統一團體聯合參訪團”時。2015年習近平會見朱立倫時,他說:“兩岸交流,歸根到底是人與人的交流,最重要的是心靈溝通。”〔20〕見洪秀柱時,他說:國共兩黨要推進兩岸文化交流,……促進心靈契合,增強中華文化自信、中華民族自信。〔21〕

我們可以發現“十八大”以來習近平在會見台灣客人時,幾乎每次都會提及“心靈契合”,足見“心靈契合”是習近平統一觀的主要、核心內容。綜合來看,從鄧到習,中共領導人的“統一觀”,從最早以蔣經國為對手的國家統一觀,到蔣去世之後,中共強調政權“去敵化”的治權統一觀,如今再調整為人民為主體的統一觀。而前兩者都須要雙方當局願意協商。然而不論北京提出什麼條件,台北官方均無意配合,所以互動式的和平統一,衹完成了形式性的政治互動與政治接觸。並沒有解決兩岸各自關心的主要議題。而且在民進黨掌權下,兩岸官方不僅斷決互動,而且敵意日深,互疑日增。習近平的“統一觀”,強調兩岸人民的融合,逐步形成由下而上的促統力量,一方面是形勢使然,另一方面也和習近平不忘初心的職志,息息相關。但問題在於有了新的指導思想,該如何落實,才是關鍵。

二、習對“心靈契合”的論述

其實習近平剛提出“心靈契合”說的時候,大家都不免有些疑惑:首先是以當年的兩岸民間,特別是台灣民間對大陸的政權、制度和總體印象都不佳,兩岸“心靈契合”談何容易;其次台灣民眾的認同和大陸民眾的認同,近乎是對抗性的,所以大陸多年對台示好、示惠,台灣的反應也非大陸所能想像,兩岸人民的心理距離相當遙遠,談“心靈契合”似乎有些不可置信;其三證諸以往北京對台政策的效果,大家也不能不懷疑,北京當局如何才能有效地達到其“心靈契合”的統一呢?其四是客觀而論,連大陸人民之間,要實現“心靈契合”都有難度,何況是相隔百年的兩岸之間?總之,所有的疑問可以歸結為什麼是習近平所說的“心靈契合”?以及如何達成“心靈契合”的統一?

1、什麼是習近平所論的“心靈契合”呢?

我們檢視習近平相關的表述如下:

由於歷史和現實的原因,兩岸關係存在的很多問題一時不易解決,但兩岸同胞是一家人,有著共同的血脈、共同的文化、共同的連結、共同的願景,這是推動相互理解、攜手同心、一起前進的重要力量。……台灣同胞因自己的歷史遭遇和社會環境,有著特定的心態。我們完全理解台灣同胞的心情。熨平心理創傷需要親情,解決現實問題需要真情,我們有耐心,但更有信心。親情不僅能療傷止痛、化解心結,而且能實現心靈契合。〔22〕

衹要我們都從“兩岸一家親”的理念出發,將心比心,以誠相待,就沒有什麼心結不能化解,沒有什麼困難不能克服。〔23〕

我們理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態,尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式,願意用真誠、善意、親情拉近兩岸同胞的心理距離。同時,台灣同胞也需要更多瞭解和理解大陸13億同胞的感受和心態,尊重大陸同胞的選擇和追求。〔24〕

兩岸同胞要以心相交、尊重差異、增進理解,不斷增強民族認同、文化認同、國家認同。……衹要兩岸同胞、全世界的中國人團結起來,心往一處想,勁往一處使,實現中華民族偉大復興必定是指日可待的。〔25〕

要和平不要衝突、要交流不要隔絕、要協商合作不要零和對抗,成為兩岸同胞的共同心聲。他還特別告訴馬英九“兩岸走上不同發展道路,實行不同社會制度。道路和制度效果如何,要由歷史去檢驗,讓人民來評判。兩岸雙方應該相互尊重彼此對發展道路和社會制度的選擇,避免讓這類分歧干擾兩岸交流合作,傷害同胞感情。”〔26〕

我們將持續推進兩岸各領域交流合作,深化兩岸經濟社會融合發展,增進同胞親情和福祉,拉近同胞心靈距離,增強對命運共同體的認知。〔27〕

我們秉持“兩岸一家親”理念,尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式,願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇。將擴大兩岸經濟文化交流合作,實現互利互惠,逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇,增進台灣同胞福祉。將推動兩岸同胞共同弘揚中華文化,促進心靈契合。〔28〕

維護國家主權和領土完整,實現祖國完全統一,是全體中華兒女共同願望,是中華民族根本利益所在。〔29〕

我們完全理解台灣同胞的特殊心態,充分尊重台灣同胞現有的社會制度和生活方式。同樣,大陸同胞歷經長期努力、不懈奮鬥,走上了中國特色社會主義道路,取得了舉世矚目的巨大成就,也值得台灣同胞尊重。兩岸同胞要推己及人、將心比心,增進理解認同,實現心靈契合。〔30〕

綜合以上所述,習近平所謂的“心靈契合”應有兩個主要的內容:一是“將心比心,相互理解,相互尊重”;二是“心往一處想,勁往一處使”。而前者的內容是他最常說的,後者衹說過一次。看來習近平不是政治的浪漫主義者,他的“心靈契合”主要是要做到兩岸人民可以“將心比心,相互理解,相互尊重”,他多次說到“我們理解台灣同胞因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態,尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式。”也兩次提及“台灣同胞也需要更多瞭解和理解大陸13億同胞的感受和心態,尊重大陸同胞的選擇和追求。”所以“心靈契合”對習近平處理兩岸關係而言,似乎是他的方法論,而非目的論。而“心靈契合”的基礎是“兩岸一家親”,這是割不斷的兩岸精神紐帶,因為是“一家親”,所以在共同的血緣和文化的基礎上,就比較容易“將心比心”地思考問題,兩岸之間能做到“將心比心,相互理解,相互尊重”,最終就能“實現中華民族偉大復興”。

2、如何體現兩岸人民的“心靈契合”呢?

從習近平的講法中我們可以歸納出“真誠分享”、“融合發展”、“善意交流”和“持續溝通”四者是促成兩岸人民的“心靈契合”,當然如今的兩岸關係,官方“持續溝通”已經不可能,所以前三者和民間的溝通就成為重點。

“主動分享”:一直是習近平上台以來,推動兩岸關係的工作重點:習近平說:為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的著眼點和落腳點。兩岸關係和平發展,要兩岸同胞共同推動,靠兩岸同胞共同維護,由兩岸同胞共同分享。我們堅持為兩岸同胞謀福祉的理念不會變,為台灣同胞辦實事、辦好事的政策措施不會變。〔31〕他在會見馬英九時表示“我們願意首先與台灣同胞分享大陸發展機遇。”特別是會見連戰時說:“我們為同胞謀福祉的能力更強、條件更多。逐步為台企台胞提供與大陸企業、大陸同胞同等的待遇是我們的莊嚴承諾。今年2月,我們發佈實施了促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施,兩岸各界反應良好。我們還會深入研究,適時推出更多新的政策措施,把同等待遇逐一落到實處。”〔32〕

“主動分享”才能為“心靈契合”提供必要的物質基礎,兩岸的“心靈契合”不是空洞的政治口號,而是兩岸人民新型的政治合作。提供合作必要的物質基礎,是推動工作的必要。

“融合發展”:是習近平對台政策的另一個特色,他在會見洪秀柱時,特別有一段專門闡述了“融合發展”,他說“促進兩岸經濟社會融合發展,符合兩岸同胞共同利益。國共兩黨要積極發揮交流管道作用,順應經濟發展規律,創新方式,推動擴大兩岸經貿往來,加強兩岸產業合作,支持兩岸企業合作創新、共創品牌、共拓市場,擴大兩岸中小企業和農漁業合作,擴大基層民眾參與面和獲益面。”這一部分顯然是在中國崛起的整體戰略佈署下的一環。

“融合發展”是創造兩岸“心靈契合”的社會新環境,兩岸更多融合的機會,各行各業的融合發展,自然使得各行各業的人民更加認識與熟悉,更好地彼此理解。

“善意交流”:除了兩岸人民之外,更重要是兩岸青年交流,他說:兩岸交流,歸根到底是人與人的交流,〔33〕但是“現在還有很多台灣鄉親從未來過大陸,我們熱誠歡迎他們來大陸走走看看,參與到兩岸交流大潮中來。”〔34〕當然習似乎更加重視兩岸青年的交流,他對朱立倫、馬英九、洪秀柱都說過相似的看法。

對朱立倫說:青年是民族的未來,也是兩岸的未來。我們要更多關注兩岸青年成長,為他們提供更多機會和舞台,讓他們多交流多交心,成為共同打拼的好朋友好夥伴。

對馬英九說:要為兩岸青年學習、就業、創業、交流提供更多機遇、創造更好條件,

對洪秀柱說:要為兩岸青少年教育、成長營造良好環境,鼓勵他們早接觸、多交往,增進親情,瞭解我們大家庭,認同我們的美好家園。

兩岸青年是十分容易變動的群體,往往一、兩件新閒事件就容易改變其情感,所以有計劃、有組織、有規模地創造兩岸大交流,尤其是體驗式交流,如實習、打工,就學、就業都是能讓青年人沉下心認真理解、體會,消除誤會、偏見最有效的方法。

“持續溝通”則是兩岸民間溝通不斷,由於兩岸官方溝通完全中止,而“心靈契合”主要就是兩岸人民得以相互認同,因此,兩岸民間的溝通不能中止,在2016年台灣政局出現重大改變之後,習在兩會下團組時強調:“我們將持續推進兩岸各領域交流合作,深化兩岸經濟社會融合發展,增進同胞親情和福祉,拉近同胞心靈距離,增強對命運共同體的認知。”〔35〕最近他對連戰說:“擴大交流,深化合作,符合兩岸同胞共同利益,對兩岸都有利。兩岸同胞對一些問題的看法分歧,不應影響兩岸正常交流合作,更不應成為阻撓限制兩岸交流合作的藉口。”

總之,他認為“衹要是有利於增進兩岸同胞的親情和福祉的事,衹要是有利於推動兩岸關係和平發展的事,衹要是有利於維護中華民族整體利益的事,兩岸雙方都應該盡最大努力去做,並把好事辦好。”〔36〕才能讓兩岸人民將心比心,相互尊重,而習近平之所以有“心靈契合”統一觀的信心和看法,應該說完全源自他對中華文化的信心和認識,這是他的前任在思考統一問題時,所不常用的角度。雖然江八點、胡六條都有一整段談兩岸的文化連接,但是習近平是不怕被扣上封建糟粕、封建復辟的帽子,大力倡議中華文化,重視文化建設的總書記。所以江八點、胡六條的文化交流給人以強烈的工具化的感覺,習則是立足在中華文化的基礎來倡議“心靈契合”,他說“中華傳統優秀文化植根在兩岸同胞內心深處,是兩岸同胞的“根”和“魂”。”衹要兩岸同胞共有“根”和“魂”,心靈契合就有可能。

參、結論

“中國統一”對中華民族而言,在歷史上處於農業時代,它代表的可能衹是一種穩定的秩序,大家都可能預測自己、家族的未來,並沒有近代的國家意識,戰略需求。但到了近百年以來,中華民族因為沒有跟上西方世界的變化,造成中華民族雖然是統一的國家、依然不斷挨打的局面,不能維持國家的統一,也保護不了人民又受欺侮,於是“國家統一”、“國家強盛”變成我們民族基因裏最為渴求的种子。如今中國崛起,前瞻未來,中國受欺侮已經不大可能,但中國未統一反而成為民族偉大復興的軟肋。因此,在中國崛起的道路上,“中國統一”被賦予民族偉大復興的新意義,特別是西方列強勾結少數民族分裂狂熱分子的背景下,國家、政權的統一觀的挑戰更加嚴峻。因為他們未必能破壞“統一”,但可以立即破壞“和平”。這是我們必須思攷的新的戰略選擇問題。如果選擇失當,有可能以“統一”害“崛起”,“統一”變成拖住崛起的長期的絆腳石。從此一角度理解習近平解決台灣問題的辦法是將互動式的和平統一轉變為主動式和平統一,兩者差異在於,如果互動式和平統一是視和平為邁向統一的途徑,同時將談判視為統一的主要手段;而主動式和平統一則展現“能和”、“用和”的自信心,不論台獨政權如何挑釁,中共“有充分的信心和足夠的能力,牢牢把握正確方向,堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。”而習的目信心,來自於他所倡議的“心靈契合”統一觀,這個“統一觀”具體包括了以下四個方面構築的基礎:

一是兩岸和平統一的物質基礎:是以“惠台31條”為起點,所建構的機會平等的統一,也就是讓台灣同胞來大陸後就能看到統一後自己的生活狀態。這個物質基礎是很必要的,能夠破除台灣人民的恐慌心態,這也是“一國兩制”所沒有明講的,即台灣人民可以在台灣發展,也可以通過構建這個物質基礎,給台灣年輕人到大陸發展同樣享有“公平競爭”的機會,給台灣菁英一個公平發展的前景。

二是兩岸和平統一的社會基礎:通過兩岸經濟、文化融合發展,構建兩岸和平統一的社會基礎。得承認當前兩岸間存在一定發展階段方面的落差和差距,說白一點,就是兩岸人民的國民素質的融合,讓兩岸同胞有可能更自在地一起生活、更自願地進行相互嵌入的生活。

三是兩岸和平統一的心理基礎:這一點需要通過心靈契合來實現,也就是要將心比心、相互尊重、相互包容,相互藉鑑。習總書記提出的兩岸一家親的“心靈契合”,這個“心靈契合”的意思應該是從自身利益出發,多考慮對方;尊重對方,理解對方,包容對方,特別是雙方的制度不同,各因其歷史而作的選擇,沒有孰優孰劣,都各有適合自己的地方,不應互相指責、試圖一方取代另一方,所以“心靈契合”是一種方法論。

四是兩岸和平統一的國際基礎:這一點主要是讓台獨放棄、打消依附外國、倚賴外援的幻想,建構起的是反“台獨”的國際基礎。在反“台獨”方面,不能有“選舉假期”,不能因為島內進行選舉了,就出於選情考慮而放鬆了反“台獨”力度。反“台獨”是原則性的,這個紅線必須一以貫之。

習近平以主動“促和”的政策,彰顯“和平”的力量,一舉而完成“統一”和“崛起”的雙重任務,可以說是在當前複雜多變的形勢下,在兩岸關係層面上,實踐“民族偉大復興”的正確選擇。

註釋:

〔1〕鄧小平,一個國家,兩種制度,鄧小平文選,轉引自《中共三代領導人談台灣問題》,中共中央黨校中共中央台灣工作辦公室編,2001年9月,頁215

〔2〕同上註,在中央顧問委員會第三次全體會議上的講話,1984年10月22日,頁223~224

〔3〕同上註,會見新加坡總理李光耀時談台灣問題,1985年9月20日,頁233

〔4〕同上註,會見台灣統聯訪問團時的談話,1990年2月19日,頁256

〔5〕反分裂國家法,全國人大網,2005年3月14日,http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2005-05/08/content_341734.htm

〔6〕全國人大常委會《告台灣同胞書》,http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/23/content_704733.htm,1979年1月1日

〔7〕同《中共三代領導人談台灣問題》,關於台灣回歸祖國實現和平統一的方針政策,1981牟9月30日,頁495)

〔8〕同《中共三代領導人談台灣問題》一書,中國大陸和台灣和平統一的設想,1983年6月26日

〔9〕同《中共三代領導人談台灣問題》,會見由會長茅誠司率領的日中協會第三次訪華團時談台灣問題,1981年10月28日,頁192

〔10〕努力發展最廣泛的愛國統一戰線,1991年6月11日,頁266

〔11〕同《中共三代領導人談台灣問題》,在慶祝中國共產黨成立70周年大會上的講話,頁269

〔12〕江澤民,加快改革開放和現代化建設步伐奪取有中國特色社會主義事業的更大勝利,1992年10月12日,http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64567/65446/4526308.html

〔13〕胡錦濤,在紀念《告台灣同胞書》30周年會上講話,中國廣播網,2008年12月31日,http://news.sina.com.cn/c/2008-12-31/132716956876.shtml

〔14〕習近平會見連戰一行,2018-07-13,新華網,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-07/13/c_1123123044.htm

〔15〕同《中共三代領導人談台灣問題》一書,在中央顧問委員會第三次全體會議上的講話,1984年10月22日,頁223

〔16〕同《中共三代領導人談台灣問題》一書,會見美國民主黨參議員杰克遜時談中美關係問題,頁209

〔17〕江澤民,為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥,http://news.xinhuanet.com/tai_gang_ao/2006-04/06/content_4391749.htm,1995-01-30

〔18〕胡錦濤,在紀念《告台灣同胞書》30周年會上講話,http://news.sina.com.cn/c/2008-12-31/132716956876.shtml,中國廣播網,2008年12月31日

〔19〕吳伯雄:習近平說兩岸統一是心靈契合,2013-08-08,中評社,http://paper.wenweipo.com/2014/09/27/CH1409270001.htm

〔20〕習近平總書記會見中國國民黨主席朱立倫,http://cpc.people.com.cn/n/2015/0504/c64094-26945364.html,2015/05/04

〔21〕習近平總書記會見中國國民黨主席洪秀柱,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-11/01/c_1119830924.htm,新華社,2016年11月01日

〔22〕習近平總書記會見連戰一行,2014年02月19日,人民日報01版,http://cpc.people.com.cn/n/2014/0219/c64094-24399555.html

〔23〕習近平總書記會見宋楚瑜一行,http://cpc.people.com.cn/n/2014/0507/c64094-24986916.html,2014年05月07日,陳鍵興,新華網

〔24〕習近平總書記會見台灣和平統一團體聯合參訪團,http://cpc.people.com.cn/n/2014/0926/c64094-25742555.html,2014年09月26日,新華網

〔25〕習近平總書記會見中國國民黨主席朱立倫,http://cpc.people.com.cn/n/2015/0504/c64094-26945364.html,2015/05/04

〔26〕習近平同馬英九會面,2015年11月07日,新華網,http://www.taiwan.cn/xwzx/la/201511/t20151107_10991936.htm

〔27〕習近平參加上海代表團審議,2016年03月05日,新華社,http://www.taiwan.cn/xwzx/la/201603/t20160305_11402890.htm

〔28〕習近平強調,堅持“一國兩制”推進祖國統一,2017年10月18日,新華網,http://www.taiwan.cn/xwzx/PoliticsNews/201710/t20171018_11853789.htm

〔29〕習近平在第十三屆全國人民代表大會第一次會議上的講話,http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0321/c64094-29879544.html,《人民日報》,2018年03月21日02版

〔30〕習近平會見連戰一行http://www.xinhuanet.com/politics/2018-07/13/c_1123123044.htm,2018-07-13,新華網

〔31〕習近平:堅持兩岸關係和平發展道路促進共同發展造福兩岸同胞,2015年03月05日,http://cpc.people.com.cn/n/2015/0305/c64094-26638817.html,人民網-人民日報

〔32〕習近平會見連戰一行,2018-07-13,新華網,http://www.xinhuanet.com/politics/2018-07/13/c_1123123044.htm

〔33〕習近平總書記會見中國國民黨主席朱立倫,http://cpc.people.com.cn/n/2015/0504/c64094-26945364.html,2015年05月04日

〔34〕習近平同馬英九會面,2015年11月07日

〔35〕習近平參加上海代表團審議,http://www.taiwan.cn/xwzx/la/201603/t20160305_11402890.htm,2016年03月05日,新華社

〔36〕習近平同馬英九會面http://www.taiwan.cn/xwzx/la/201511/t20151107_10991936.htm,2015年11月07日,新華網