台灣各世代對歷史的認知、解讀不同,導致對兩岸的看法分歧。有一群人堅持用畢生心力捍衛中華民國,希望透過史實的認識與了解,能彌平不同族群的仇恨,帶來兩岸和平。

百萬軍民的生命故事,編織成民國遷台史,融為台灣歷史的一部分。黃菁慧攝

高雄三代同堂的王姓家族,平日一家人和樂融融;但,每到選舉年,就常因政治議題而火花四射,老奶奶都得出來扮演和事佬。

85歲的爺爺王進吉(化名)是遷台第一代,參與過八二三砲戰,是忠貞的國民黨員;而有大學文憑的兒子王慶台服務於科技業,沒有明顯政黨傾向;第三代的王少恩,卻堅信太平洋戰爭(二次大戰)時,台灣是日本共同體(日據時代),一起對抗中華民國,日本戰敗後,台灣被中華民國占領,她要為台獨而戰。

王進吉聽到孫子的言論,不寒而慄。「我們同文同種,對歷史的認知卻截然不同。中日甲午戰爭時,日本戰勝而殖民台灣;日軍又發動918事變侵略中國,成為二次大戰的東亞主戰場。當時,日本政府徵召殖民地的台灣人參戰,竟被扭曲成台灣被中華民國占領?」老爺爺不禁仰天長嘆。

何止王家,世代差異也出現在許多家庭。「我到岳父家閉口不談政治;跟兒女一談到歷史就吵架,」一位退役軍人怪自己長年在外、疏於教育,沒有給孩子正確史觀。

2021年10月,某知名作家發現,教改後,國中女兒跟同學不太清楚歷史,主動補救教學。有一天講解「囊螢映雪」成語,提到孫康時,順口說了「就是孫中山的孫」,學生一臉茫然;再追問「台灣在日據時期之前是什麼朝代」,竟然回答是荷蘭時期,讓她詫異不已。

沒想到,個人分享卻意外點燃戰火,網友湧入臉書洗板、謾罵,甚至波及她的孩子,讓作家至今仍心有餘悸,婉拒媒體採訪,就擔心再遭受攻擊。

用生命製作紀錄片,「將歷史還給歷史」被扭曲的歷史就像病毒般擴散,帶來仇恨與世代對立。因此,這幾年,有一群人為導正風氣,正在「搶救」歷史。

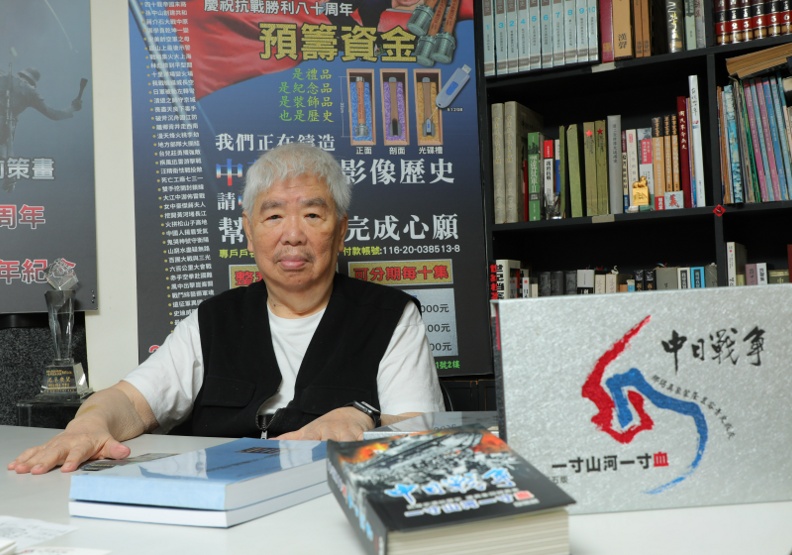

86歲的知名電視製作人陳君天用盡青春,傾家蕩產,也要為後代子孫留下「中華民國」的影像歷史

1995年,他被當時的總統府資政蔣緯國請託,製作中國抗日戰爭全紀錄《一寸山河一寸血》,意外開啟捍衛中華民國的一生。

陳君天遠赴美、日、大陸等地拍攝;寫腳本、剪接,累了就在沙發小睡,醒了繼續工作;當獲知俄羅斯的記者拍攝過八年對日抗戰,二話不說飛往當地,重金買回珍貴畫面。

多年來,團隊大量訪問倖存者、捕獲珍貴畫面,成絕響者有1300餘人。《一寸山河》不斷更新至第五版,採訪帶擠滿十幾座的櫃子,成為各媒體製作紀錄片的重要來源。但,陳君天仍不滿意,2020年,決定製作永傳於世的「千秋版」。

白髮蒼蒼的他對每幀畫面如數家珍,為完成第六版,每天到辦公室指導剪接師,要從哪個帶子剪出哪一段話、配什麼音樂。「我沒有遇過這麼執著、樂觀的人,陳叔從未懈怠過,」跟隨他15年的執行製作周小寒說。

沒人比他更了解抗日戰爭史;也沒人比他更擔心民國史被篡改。陳君天娓娓道來,中國5000年歷史,從夏商周、唐宋元明清,到國父孫中山創建中華民國,民國史就是一部戰亂史,從創國起,沒有一天不打仗。

「中華民國承接清朝庚子賠款10億兩白銀的負債,以及軍閥割據的動亂。在內憂外患的年代,蔣介石先生八年抗戰,擊敗日本,才有今天的中華民國跟台灣,民國抗戰史太重要了,」陳君天拉高音量,日本不希望這段歷史曝光,他們不想承認是發動戰爭的侵略者。

但,抗戰史早已不復記憶,甚至被扭曲。「我們對不起千千萬萬犧牲性命的軍民,應該將歷史還給歷史,讓真相回歸真像(真相影像化),」陳君天竭盡所能恢復歷史原貌。

訂閱遠見電子報,掌握國內外大事

多年來,他幾乎都是靠販售錄影帶、貸款、好友贊助營運。12年前,賣掉唯一的住家還債,至今身無恆產,仍不忘初心,今年3月決定採預購方式,以籌措改版資金。

但,想看抗戰史的寥寥無幾,預售慘不忍睹。老友勸說,「你太天真,在這種時局賣政治不正確的錄影帶,足以證明你幼稚到無可救藥。」

「全世界最詳實的抗日戰爭影像、資料都在陳叔手上,他不做,世上沒人可以做,也不會有人笨到想做,」周小寒說,就算困難重重,也一定會在抗戰勝利80週年、國父逝世百週年的2025年,完成第六版的中華民國影像史。

陳君天感嘆,沒有對日抗戰勝利,就沒有中華民國跟台灣;沒有八二三砲戰,兩岸不可能休養生息,安居樂業。「我沒有能力改變不相信中華民國的人,僅能透過真實影像讓人感動,進而了解中華民國歷史。」

知名電視製作人陳君天傾家蕩產,也要為後代子孫留下中華民國影像歷史。黃菁慧攝

沈慶京推動「搶救遷臺歷史記憶庫」

見證這段歷史的百萬軍民,就在1945至1955年間遷居台灣,被稱為「外省人」,現在不是凋零,就是年事已高。

威京總部集團主席沈慶京就是外省第二代。1948年冬季,兩歲的他隨投筆從戎的父親來台,經歷遷台人士從暫居到定居;從磨合到融合的坎坷歲月。

沈慶京從小常因省籍身分,受到同儕排擠。兩岸糾葛帶來的童年記憶,讓他更加渴望「兩邊能不分彼此,玩在一塊兒」。

直到1987年11月,政府開放兩岸探親,沈慶京終於可以用「老兵返鄉探親」名義,獨家贊助凌峰《八千里路雲和月》的製播,讓分隔38年的老兵得以一解思鄉之愁;1988年,以父親之名設立沈春池文教基金會,推動兩岸文化交流。

拚搏事業多年後,他驚覺遷台一代快速凋零,2016年啟動「搶救遷臺歷史記憶庫」計畫,七年來,共記錄1200位長者的生命故事,徵集文物近3000件、撰寫959篇文章、製作完成約500則影片,藉此拼繪出「兩岸系出同源」的軌跡地圖。

2019年,沈春池基金會啟動「搶救遷臺歷史記憶庫——我家的兩岸故事」四城巡展(高雄、上海、台北、福州);今年7月5日,展覽列車繼續開往台中站。

展區模擬1949年間,從中國大陸搭船撤退到台灣的場景,很多人在兵荒馬亂的年代,倉皇離家,拎著一卡皮箱,跨越一座海洋,來到異鄉,展開新的旅程。

「不管是追隨師長漂泊的流亡學生、縱橫沙場的軍人,或是背負使命的公務員,這些人離鄉後,被迫重新選擇未來,然後開始思鄉,進而將台灣當成故鄉。男男女女跌宕起伏的生命故事,編織成民國遷台史,也融為台灣歷史的一部分。」沈春池文教基金會祕書長石靜文娓娓道來。

住在園區附近的國小三年級蔡同學不僅常去看展,還畫了索予明的藍布衫背心。他說,「我現在才知道索爺爺押運最後一批故宮文物來台,終身是故宮寶物的守護者。」而小男生畫中的藍背心,正是索予明與母親唯一的連結。

索予明的兒子索孝慈哽咽說,1949年,父親收到上級交付的任務,臨行前寒冬冷冽,奶奶將一針一線縫製的藍背心穿在他身上,並給了兩枚銀圓。從此,母子兩人分隔兩地。

他搭著運送故宮寶藏的「崑崙艦」,從南京到基隆港,走走停停達一個月之久。索予明生前感觸良多說,「到台灣後,中國共產黨天天罵我們是盜寶的人。我媽媽很可憐,生幾個孩子都夭折,只有我這個孩子,又被迫分開。唉,亂世啊!亂世中為人真不簡單。」

等到政府開放探親後,索爺爺立刻返鄉尋找母親。索孝慈說,經好友轉述,才知道奶奶1965年就過世了,黑五類被流放的她,拿著一根麵條要吃,手卻一直抖,抖到麵條都掉地上……。父親不忍再聽下去,跪地磕頭。

沈春池文教基金會祕書長石靜文:讓一個人看到史實,就是一顆希望的種子。黃菁慧攝

73年來,索爺爺不輕易翻出兩枚銀圓,從不放聲大哭,而是欲哭無淚,硬生生將悲傷、愧疚壓抑在心頭。有一回索奶奶拿出兩枚銀圓給兒子看,「父親故意轉過頭,這是他最脆弱的一面,」索孝慈眼眶泛紅說,「他還曾對我說,我回家要穿著藍背心。

2022年6月19日,索爺爺享嵩壽102歲,與世長辭。但,這件藍背心卻出現在展館。「我知道父親的意思,這是他與奶奶唯一相認的信物,他想離開時穿著,但我想這是大時代悲劇的借鏡,值得後人珍藏紀念。看到這件背心,就知道以前發生過什麼事,當年有多少人走過多少風風雨雨。」索孝慈說。

跟索爺爺同期的遷台一代紛紛殞落。「我很遺憾未及早啟動計畫,我們每天都在跟時間賽跑,每找到一位當事人,就像撿到一塊寶,有時候約好了,過幾天卻接到過世的消息,」沈慶京想為這個大時代的悲歡離合留下印記。

遷台團隊採訪到多位百歲人瑞。包括103歲、白髮蒼蒼的賈李樹芝,她從大陸到台灣,跨越亞洲、美洲、非洲的奮鬥故事,正是大時代下,小人物不向命運低頭的縮影。

去年受訪的賈奶奶神采奕奕、說話鏗鏘有力,還同意參加台中展的開幕儀式。沒想到採訪過後幾個月,突然中風、不良於行。她的女兒賈紫平感慨萬千,「我終於知道為何要用搶救兩個字了,母親身體硬朗卻突然生病,非常感謝基金會及時幫母親留下影像,是我們家最珍貴的紀念。」

讓一個人看到史實,就是一顆希望種子

跟賈紫平一樣心有所感的人,將心得貼在留言牆上:身為眷村二代參觀後,感念父親千辛萬苦來台,養育我們長大;歷史需要被記錄下來;謝謝用心傳遞真實歷史故事的您們……。

甚至有日本遊客留言:這個展,是對未來傳達戰爭是什麼的重要場所,有很多日本教科書沒有教的事情;還有一位沖繩遊客留言:我學到很多,台灣跟沖繩有著相同歷史(指被日本併吞殖民、二次大戰……),彼此都很珍惜和平。

來自澳洲的背包客說,「我以前都不知道台灣有這一段歷史,有助於我更進一步了解台灣。」

儘管保護文化遺產的工程浩大且費時,基金會仍四處尋找遷台人士足跡。沈慶京深知搶救計畫刻不容緩,除20人團隊外,也希望更多志工加入行列,共同守護這段被遺忘,卻「系出同源」「血濃於水」的民國遷台歷史。

陳君天也好,沈春池基金會也好,他們都在盡一己之力,搶救歷史,「能讓一個人看到史實,就是一顆希望的種子,」石靜文期許透過對歷史的認識與了解,能彌平不同族群的仇恨、世代的對立,帶來兩岸和平。

資料來源/遠見雜誌